Reportage

SELP訪問ルポ

社会福祉法人あしなみ(東京都足立区)

公開日:

あしなみの概要

あしなみは、協立作業所(就労継続支援B型事業)、アトリエほっと・しかはま(就労継続支援B型事業)、萌作業所(就労継続支援B型事業)、綾瀬スマイル工房(就労継続支援B型事業)、ボンサンス・千寿(就労継続支援B型事業)、自立支援センターふれんどりぃ(地域活動支援センター〈基本相談支援事業、指定特定相談支援事業〉、就労継続支援B型事業ZiP、就労移行支援事業WiZ、就労定着支援事業、就労支援事業“ジョブコーチ事業”)等の障がい者支援事業を運営する社会福祉法人である。

母体となるのは1969年に結成された足立区精神障害者家族会あしなみ会であり、その後次々と足立区内に作業所を開所。2003年に社会福祉法人あしなみが設立されると、作業所運営は法人へと引き継がれていった。2008年には足立区精神障がい者自立支援センターの運営も行政から受託(指定管理)するようになり、自立支援センターふれんどりぃとして、精神障がい者の総合的な地域生活支援の窓口となっている。

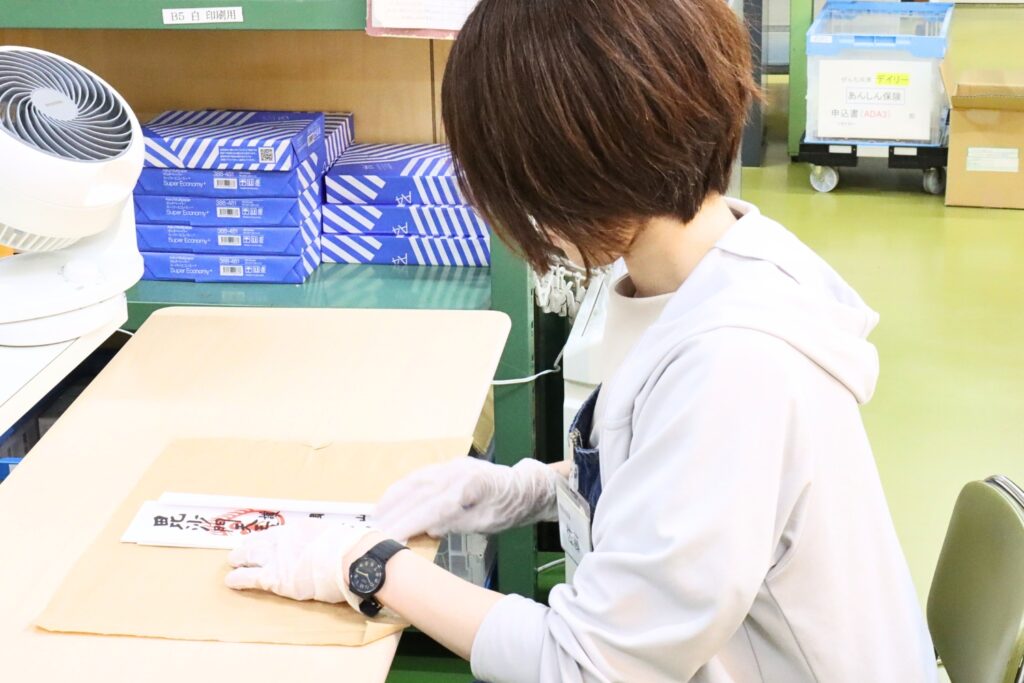

郵便物の発送代行業務で高い工賃を実現するZiP

それでは、5つのB型事業を運営するあしなみの中でも、比較的高い月額平均工賃を実現するZiPについて見ていこう。仕事の中心は、郵便物の発送代行業務である。発送データの加工から宛名ラベル出力、封入物の折込、封入封緘、郵便局への発送代行等、一連の流れをトータルで請け負っている。施設長の森澤美穂さんは、次のように説明する。

「行政から発注されるのは、予防接種、がん検診、子どもの健康・生活実態調査、敬老祝い事業記念品の発送代行等になります。案件によりますが、だいたい数千部単位の仕事が多いと思います。行政の仕事は、基本的にすべて民間企業との競争入札。民間団体から委託されている新聞や会報などの定期発送もありますから、全体的な仕事量を考慮しながら受注確保している状況です」

英字新聞の発送代行は、休刊日(日・祝日)を除く毎日である。そのため土曜日も利用者たちは交代で出勤し、仕事に関わっているのだという。2025年度は初めて、敬老祝い事業記念品という難しい仕事にもチャレンジした。

その他にも、清掃業務(竹の塚保健センター、竹の塚第1公園、自立支援センターふれんどりぃ館内)、菓子製造(チョコブラウニー、抹茶ブラウニ―)にも取り組む。チョコブラウニーは全国精神障害者家族連合会が運営していた時代からレシピが引き継がれ、イギリスの故ダイアナ妃が来日した時に事業所を訪れ、試食してくださったという商品でもある。今でも不定期ながら製造を続けてイベント等で販売しており、持参したブラウニーはいつもあっという間に完売するほどの人気ぶりだ。

利用者ニーズと事業運営の狭間の悩み

こうした営業努力もあり、ZiPの現在の月額平均工賃は43,000円(2024年度実績:成果報酬含む)となった。精神障がい者を対象とするB型事業所としては比較的優れた数値ではあるものの、工賃面では悩みが尽きないのだと、森澤さんは苦しい胸の内を打ち明ける。

「事業所に所属する利用者さんは様々な生活状況があり、そのニーズは、高工賃から生活の充実、現状の維持等と幅広く個別性があるのです。」

そうはいうものの、国保連から支給されるB型事業所への訓練報酬額は、工賃支給額によってランクが決められている。高い利用者工賃を支給する事業所に、より高い報酬が支払われるという仕組みだ。事業運営を考えると営業力を強化して工賃額を引き上げたいものの、それを希望しない利用者たちが多く存在しているのも事実。事業所運営と利用者ニーズ。相反する考えの狭間で、森澤さんは日々悩みを募らせている。

「今後も新しい利用者さんを増やしていき、稼働率を90%以上に上げていきたいと思います。その為にも、日々丁寧な支援を展開し『ZiPで仕事をしたい』と思ってもらえるような魅力ある施設にしていきたいと思っています。」

稼働率を上げるためのさまざまな取り組み

その他にも、ZiPでは利用者たちの出勤率を少しでもあげるための取り組みが行われている。1つは、2か月に1回実施されているという昼食会である。最近では巷でも人気の外食チェーン店の「うどんランチ」を無料で提供し、皆で食べた。話題性のあるテイクアウトランチが食べられると聞くと、その日は通常よりも出勤者が増えるのだという。

B型事業所にしては珍しく、レクリエーションが充実しているのも特色だろう。ソラマチ散策、バスレクリエーション「じゃがいも掘り、Myスプーン作り」、忘年会など、魅力的なプログラムが目白押しだ。企画内容は、毎回スタッフと利用者が話し合いながら一緒に決めている。

「利用者さんの生活や仕事にスポットを当てた各種セミナー(取引先へのインタビュー、栄養教室、消費者トラブル対策)や、個別面談に力を入れているのも私たち事業所の大きな特色だと思います。職員が毎月、自分の担当となる利用者さんの話をじっくり聞いて、現在の状況を確認し、個別支援計画の作成へ反映させています」と、森澤さん。

こうしたきめ細かい対応により、「自分たちにとって、働くことの価値は何か」という難しいテーマを一緒に考えていく。精神疾患のある人にとって、毎日家から外に出て職場に出勤するのは、健康的な生活習慣を産み、心の安定にもつながるはず。職場でみんなと交流し、目標に向かってその日の作業を完成させていけば、自然と仲間意識も高まるだろう。そんな話をしっかり利用者たちに伝えられるように、職員教育にも力を注いでいるのだという。

「お客さまが来所されたときに職員が礼儀正しい挨拶もできないような事業所では、きめ細かな利用者支援などとうてい期待できません。当法人では、積極的に職員に各種資格取得をうながし、インセンティブを与えられるような給与体系にもしています」と、理事長の横内康行さん。

法人内で展開する5つのB型事業所の月額平均工賃の均衡化も、全体的な課題だという。もっとも、事業所によって利用者のタイプや参加目的が異なっているのも事実であり、大切なのは事業所別による「作業内容の差別化」なのかもしれない。アトリエほっと・しかはまで10数年前から取り組んでいる農作業は、その好事例なのだと横内さんは説明する。近隣農家の方から畑を無償提供してもらい、じゃがいも、ねぎなどの野菜を栽培・販売しているのである。地方ならともかく、東京都内で農作業に取り組む障がい者の事業所は比較的珍しい。こうした取り組みを続けながら、精神疾患のある人にとって理想的な働き方とは何か──あしなみでは、それをつねに模索しているのである。

(文、写真:戸原一男/Kプランニング)

【社会福祉法人あしなみ】

https://www.ashinami.com

※この記事にある事業所名、役職・氏名等の内容は、公開当時(2025年10月01日)のものです。予めご了承ください。