Reportage

SELP訪問ルポ

社会福祉法人太陽の家(大分県別府市)

公開日:

太陽の家の概要

太陽の家は、別府第1・第2ワークセンター(就労継続支援A型事業)、別府第1・第2・第3・第4ワークショップ(就労継続支援B型事業)、チャレンジたいよう別府(就労移行支援事業、就労定着支援事業)、障がい者相談支援センターたいよう(別府市基幹相談支援事業)、亀川ハイツ(福祉ホーム)、障がい者就業・生活支援センターたいよう、健康サポートセンターたいよう等の障がい者支援事業を別府市内で運営する社会福祉法人である。この他、日出町にも、障がい者支援施設ゆうわ(生活介護事業、入所支援事業、ショートステイ)、太陽の家障がい者生活支援センター(日出町基幹相談支援センター)、大神ハイツ(福祉ホーム)、杵築市に太陽の家広寿苑(特別養護老人ホーム、ショートステイ)等を展開する。

さらに愛知県にも、愛知太陽の家(就労継続支援A型事業、就労継続支援B型事業、就労移行支援事業、就労定着支援事業)、太陽の家愛知就労支援センター、ひだまり(福祉ホーム)、にじ(障がい者相談支援センター)、そら(生活介護事業)、わかば(日中一時支援事業)、コミュニティセンター(体育館、蒲郡市図書館分室)、京都府にも京都太陽の家(就労継続支援A型事業、就労継続支援B型事業、就労移行支援事業、就労定着支援事業)、ひだまり(福祉ホーム)、ひまわり(障がい者相談支援センター)等を運営する。

1965年に別府市内に太陽の家を開所し、1966年社会福祉法人として認可され、1972年には株式会社オムロンとの共同出資によるオムロン太陽株式会社を設立。それ以降も、ソニー、ホンダ、三菱商事、デンソー、エフサステクノロジーズといった日本を代表する企業と共同で障がい者を雇用する会社を次々に立ち上げ、日本における重度身体障がい者の雇用拡大の草分け的存在となった。現在は大分県内に5社、県外に2社の共同出資会社を運営し、法人全体の在籍者(利用者・職員・社員)は全国で1,847人。そのうち障がいのある方が1,095人という、巨大な組織に発展し、今もなお拡大中だ。

太陽の家の屋台骨を支えてきたものづくり

4つの組織に分かれる別府ワークショップは、それぞれ異なった企業の仕事を担当している。たとえば第1ワークショップは、自動車などの電装部品の組立を担当(機材科)。第2ワークショップは、制御部品の組立、DTP(情報処理科)、介護補助業務(介護サービス科)を企業内部で行う。第3ワークショップは制御機器部品の組立(電機科)や電気工事関係部品の組立(電材科)、所内外の清掃作業(環境科)、第4ワークショップがデータ業務等パソコンを活用した業務(ICT推進科)…といった具合だ。

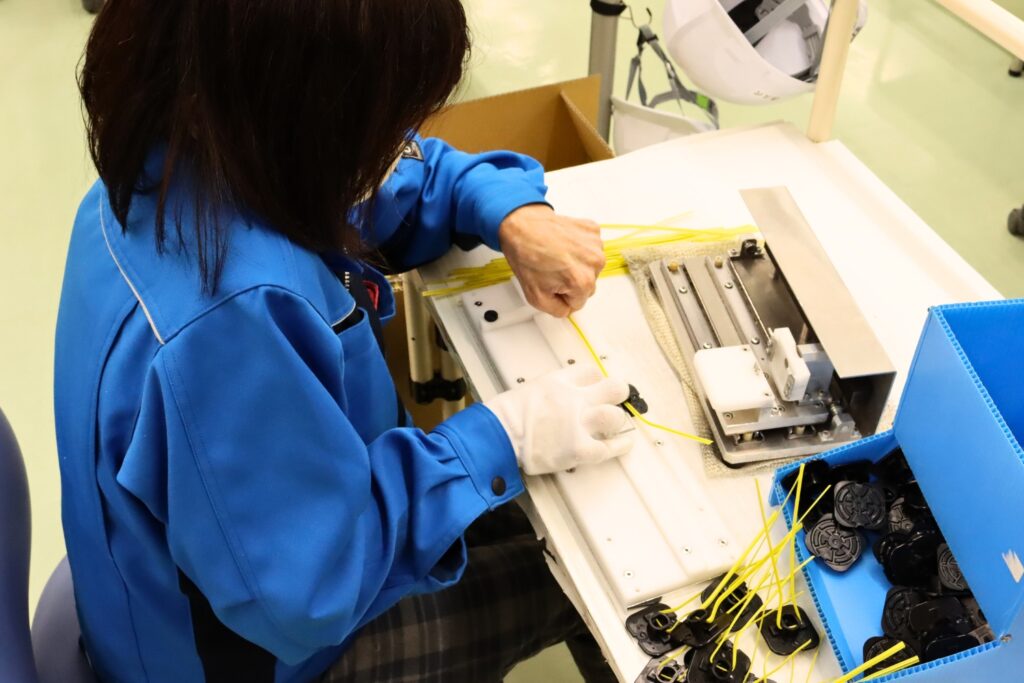

太陽の家を代表するものづくりの現場として、自動車などの電装部品組立や、電気工事関係部品の組立現場を見せていただいた。どちらも広い作業スペースに作業机が何十台も並び、真剣に利用者たちが組立作業に取り組んでいる。最近特に需要が多いのが、株式会社HEXEL Works(旧六興電気)から発注される電気工事関係部品だという。住宅や事務所の天井裏には、電線やLANケーブル、電話線等のケーブルを取り付けるための建築支持具がいくつも取り付けられている。この部品組立は簡単そうに見えるが、完璧な品質管理が求められる作業である。

そこでHEXEL Worksの担当者と一緒に、部品に付くバインド線をきっちり中央で曲げるためのオリジナル治具を開発した。太陽の3、六興電気の6をとり、「36バインド」と名付けられたこの製品は、新たにビルが建設されると次々に発注されることになる。タワーマンションが一棟建てば、何十万個も必要とされる基礎部品だ。1日で2万個、月産40万個超作っているのだが、需要になかなか追いつかない。この先も多分、下火になることはないだろう。作業所内に発注数を管理するHEXEL Worksの担当者が事務所を構える様子は、もはや下請け仕事とは呼べない。共同出資会社同様に、企業は障がいのある人たちと一緒に「製品」を作っていく仲間でもあるのだ。

ICT推進科でも、株式会社オートバックスセブンより業務委託した仕事が展開されている。具体的には、オートバックス店舗で利用するタブレットの初期設定(1年に約1,500台)、従業員の名刺作成等だ。

株式会社オートバックスセブン業務以外にも各種データ入力、太陽の家の食堂に掲示する電子掲示板の管理、スーパーマーケットサンストア(A型事業所)のチラシ広告作成等の仕事を、12名の利用者(うち3名が在宅勤務)で担当する。

最近では、AIビジネス研究でも有名な麗澤大学からの依頼を受け、アノテーション(データに対して追加の情報タグを付加する作業)も請け負っているとのこと。地味ではあるものの、生成AIの能力を向上させるための屋台骨を担う大切な仕事だ。在宅の障がい者たちにも最適であることから、この分野の仕事の受注拡大が今後も大いに期待されている。

eスポーツの専門セクション立ち上げで、あらたな効果

そんな太陽の家が、最近新たに始めた2つの取り組みについて紹介する。1つは、eスポーツである。ICT推進科に所属する利用者たちのために、「eBARLEY」という専門セクションを立ち上げたのだ。ICT推進・eスポーツ推進担当の曽川稔さんは、その理由を次のように説明する。

「私たちのセクションは毎日パソコンを使って仕事していることもあり、利用者さんのほとんどがゲーム好きです。しかしゲームは得意でも、人と接することが苦手な人が多いのが課題でした。特別支援学校を卒業してから太陽の家に入った渡邉香汰さんなどは、その代表格。パソコンスキルは高いものの、信じられないくらいに人と会話できません。仕事のやりとりができず、現場でも困っていたのです」

そこで曽川さんたちは、思いきって彼にテレビゲームを余暇時間に職場でやらせてみることにした。すると、水を得た魚のように、生き生きと彼は輝きだしたのだ。何しろゲームの世界では、上級者のカテゴリに入るほどの実力の持ち主だ。もう一歩ステップアップできれば、プロとして賞金を稼いだり、スポンサーが付くランクになることも夢ではない。ゲームの腕を見た仲間たちは称賛し、教えを請うようになる。次第に彼はすっかり自信をつけ、これまでが嘘のように仕事にも積極的に関わるようになった。

こうした実験成果を受け、精神障がい・発達障がいの利用者への対応として2025年1月から正式に法人としてeBARLEYセクションをオープンすることにした。ここにはICT推進科の利用者5名が参加し、午後の時間は自由にパソコンを使ってテレビゲームを楽しむことができる。その効果は絶大で、利用者の出勤率が劇的に向上した。以前は休んでばかりだった人が、毎日嬉しそうに出勤するようになったという。

eBARLEYでは、太陽の家の利用者なら誰でも余暇時間にゲームを楽しむことが可能だ。休みの日には、地域の高齢者たちを招いて、太鼓の達人などのゲーム大会を催すこともある。高齢者のデイサービスでも、最近はeスポーツの導入が進んでいるという。「もしかしたら、eBARLEYの利用者たちは、将来はゲーム指導員という新たな分野の仕事を開拓できるかもしれません」と、別府本部長の恒松克巳さんは期待を寄せる。

時代を先取りし、新たな仕事の開拓を

もう一つ、太陽の家が着目している仕事が介護分野である。介護業界の人手不足は深刻で、外国人の介護職を増やすことが喫緊の課題として上げられている。太陽の家ではここに着目し、2025年2月から介護サービス科を立ち上げた。精神障がい・発達障がいの利用者の新たな就労分野として、介護補助作業(高齢者施設でのベッドシーツ交換、施設内清掃、高齢者の簡単な見守り支援等)を担ってもらうのだ。すでに4名の利用者が、法人内の高齢施設へ研修生として送り込まれている。外部の高齢者施設への施設外就労、さらに一般就労へとつなげることが最終目標となる。今後、法人がめざすべき方向について、理事長の山下達夫さんは次のように語ってくれた。

「私たちは障がいのある人にもしっかりと働いてもらい、税金を納めようという考え方でこれまで活動を進めてきました。その方針はずっと変わることはありません。しかし最近では、ものづくりには対応できない利用者さんが増えてきたのも事実です。今こそ、時代の変化に合わせた仕事の開拓が必要です。eBARLEYや介護サービス科を立ち上げることによって、新しいニーズにもしっかり対応していきたいと考えています」

太陽の家の理念は、「No Charity , but a Chance!(保護より機会を)」である。65年前にイギリスの国立脊椎損傷センターでの社会復帰プログラムに感銘を受けた整形外科医・中村裕さんが帰国後に太陽の家を設立。以後、日本における重度身体障がい者の就労活動の開拓者として、先進的な取り組みを次々と実行してきた。そんな過去の実績に甘えず、山下さんはつねにチャレンジし続けることの重要性を強く訴える。この思いがある限り、太陽の家は今後も障がい者就労支援事業所のトップリーダーであり続けるに違いない。

(文、写真:戸原一男/Kプランニング)

【社会福祉法人太陽の家】

http://www.taiyonoie.or.jp

※この記事にある事業所名、役職・氏名等の内容は、公開当時(2025年04月01日)のものです。予めご了承ください。